[+ About Me] (Copy)今編集用

<h1>伊藤悠吾 / YUGO ITO</h1>

<h1>ダゲレオタイプ / 湿板 / 乾板</h1>

<h1>愛知県津島市出身。

1991年、イトウ寫真舘 4代目 長男として生まれる。

上智大学経済学部経営学科を卒業後、

ロンドン芸術大学大学院写真科へ進学。

卒業後は、日本、韓国、中国と東アジアの三つの国を股に掛け、

【ダゲレオタイプ】

【湿板コロディオンプロセス】

【乾板コロディオンプロセス】

などの三種の古典写真技法を用いた

名所名跡の撮影や、訪問写真館、

撮影現像イベントを企画し活動。

2016年より「MATERIALISM」プロジェクトを始動。

レトロ・懐古・好古といった観点から脱却し、人類が迎えるであろう「ある未来」に対してもっておきたい「ある観念」を、

「Physical Photography」を通じて再/認識しようというプロジェクト。

「Physical Photography」とは、ロンドン芸術大学院 卒業制作展(2015年)の際に、彼が新たに造語したレトロニムであり、「Digital Photography」と対になる言葉。

(「MATERIALISM」「Physical Photography」についての詳細はページ下部“Statement”をご参照ください。)

現在は、実家である愛知県津島市「イトウ寫真舘」に拠点を置き、

【ダゲレオタイプ】【湿板コロディオンプロセス】【乾板コロディオンプロセス】での撮影を行っている。

(なお、現在は撮影プラン内容の充実化のため一時休止している。)</h>

伊藤 悠吾 Yugo Ito Materialism イトウ写真館 日本 Japan ダゲレオタイプ daguerreotype 다게레오타입 銀版攝影法Wet Plate collodion Process 湿板写真 湿板コロディオンプロセス 습판사진 濕版攝影法 Dry Plate Collodion Process 乾板写真 乾板コロディオンプロセス 건판사진 干版攝影法 Ambrotype アンブロタイプ tintype ティンタイプ

+Bio

[fade]伊藤 悠吾 / ITO YUGO

愛知県津島市出身。

1991年、イトウ寫真舘 4代目 長男として生まれる。

上智大学経済学部経営学科を卒業後、

ロンドン芸術大学大学院写真科へ進学。

卒業後は、日本、韓国、中国と東アジアの三つの国を股に掛け、

【ダゲレオタイプ】

【湿板コロディオンプロセス】

【乾板コロディオンプロセス】

などの三種の古典写真技法を用いた

名所名跡の撮影や、訪問写真館、

撮影現像イベントなどを企画し活動。[/fade]

ダゲレオタイプ(2016, Japan)

[fade]2016年より「MATERIALISM」プロジェクトを始動。

「レトロ」「懐古」「好古」といった観点から脱却し、

人類が迎えるであろう“ある未来”に対して、築いておきたい“ある観念”を、

「Physical Photography」を通じて再/認識しようというプロジェクト。

「Physical Photography」とは、ロンドン芸術大学院 卒業制作展(2015年)の際に、

彼が新たに造語した“レトロニム”であり、「Digital Photography」と対になる言葉。

(「MATERIALISM」&「Physical Photography」についての詳細はページ下部『Statement』をご参照ください。)

現在は、実家である愛知県津島市「イトウ寫真舘」に拠点を置き、

【ダゲレオタイプ】【湿板コロディオンプロセス】【乾板コロディオンプロセス】での撮影を行っている。

(なお、現在は撮影プラン内容の充実化のため一時休止している。)[/fade]

写真舘2Fメインスタジオ内にて

【ダゲレオタイプ】

【湿板コロディオンプロセス】

【乾板コロディオンプロセス

そしてフィルム写真撮影用の巨大暗室カメラ

「ジルーダゲレオタイプ暗室カメラ」を製作。

製図からすべてを自身で行った完全セルフビルドで製作。

カメラ内部に入り込み撮影を行い、

その後、その内部で被写体と共に暗室作業が行える

仕組みとなっている。

製作過程はコチラ。

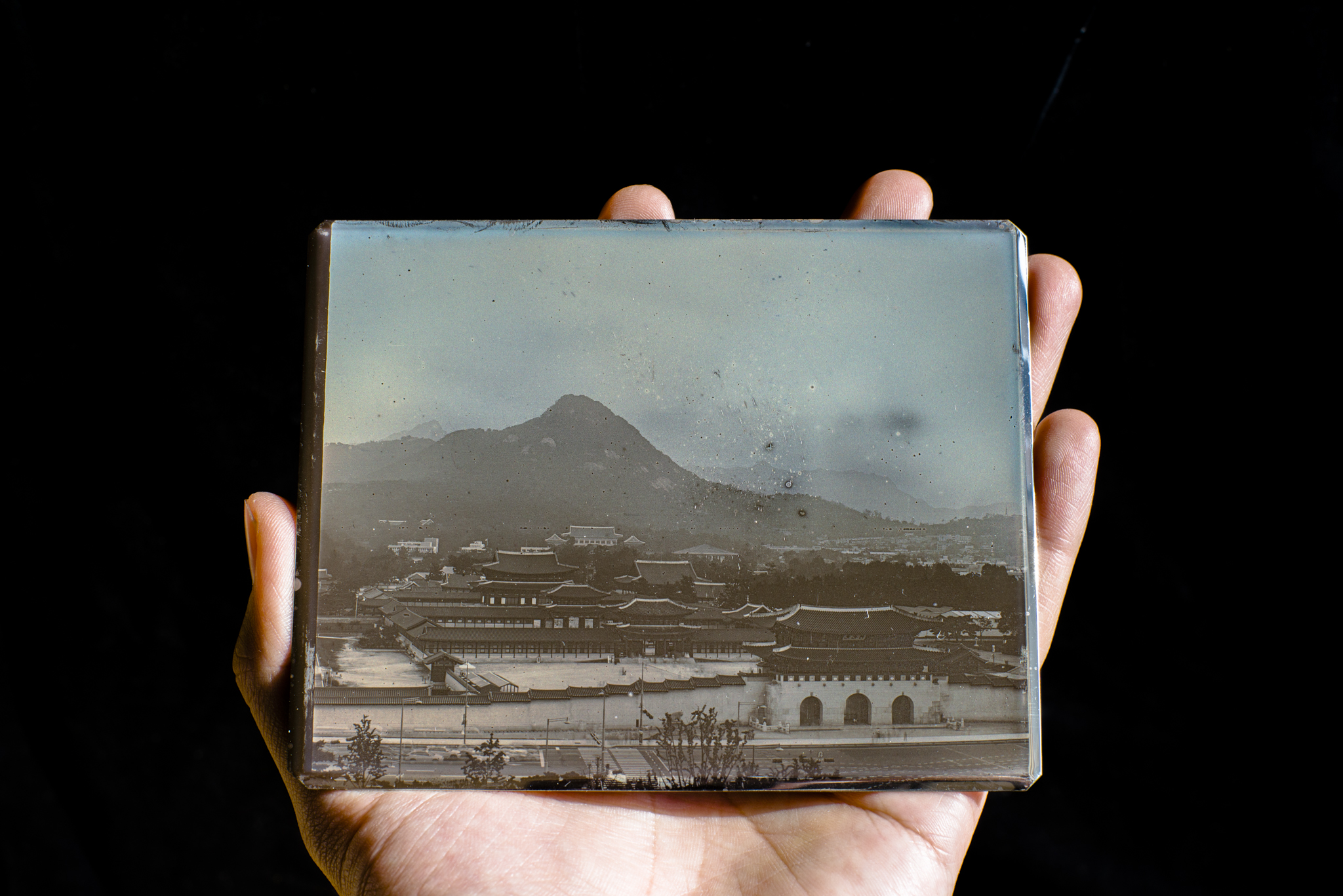

ダゲレオタイプ(2017, Korea)

自作摺り漆大判カメラ

木製カメラの製作&販売は致しておりません。

+CV

-主な職歴/依頼歴/活動歴-

2020 - 2021 『Camera Aurōra (ラテン語:夜明けの部屋)』(ギャラリー&暗室&木工室)の設計・改築 / イトウ寫真舘 → HERE

2019 乾板写真(非工業・非ゼラチン製法)富士登山撮影 / 富士山 - 日本

2018 - 2019 世界初のカメラ機《ジルーダゲレオタイプカメラ》型『暗室カメラ』を Self-build で製作 / イトウ寫真舘 → HERE

2018 『CLASSIC撮影プラン(ダゲレオタイプ&湿板/乾板写真) 』/ イトウ寫真舘 → HERE

2018 乾板写真(非工業・非ゼラチン製法)撮影旅 / 慶州, 公州, 扶余 - 韓国

2017 - 2018 乾板写真(非工業・非ゼラチン製法)撮影旅 / 東京, 神奈川, 京都, 奈良, 滋賀, 兵庫, 愛知, 長野, 山梨 - 中国

2017 乾板写真(非工業・非ゼラチン製法)撮影旅 / 北京, 万里の長城, 上海, 蘇州, 杭州 - 中国

2017 乾板写真(非工業・非ゼラチン製法)撮影旅 / ソウル - 韓国

2017 第二回乾板写真 撮影&現像 特別体験会 / 文化庭園 / ソウル - 韓国

2017 ソウル特別市後援 "ロマンシアター" 音楽朗読劇<甜蜜蜜> 出演者湿板写真出張撮影 / ソウル - 韓国

2017 第一回乾板写真 撮影&現像 特別体験会 / 鐘路文化財団 武溪園 / ソウル - 韓国

2017 WTF 世界テコンドー選手権大会期間中 メダリスト&関係者の湿板写真製作 / 国立テコンドー博物館 / ムジュ - 韓国

2016 『MATERIALISM』プロジェクト始動

2016 世界一周ハネムーンの同行撮影 → HERE

-学歴-

2015 ロンドン芸術大学 大学院,

ロンドン カレッジ オブ コミュニケーション,

写真科 卒業

2014 上智大学, 経済学部経営学科 卒業

-受賞歴- (21賞)

2020 【Tokyo International Foto Awards 2020】- 国際

ブック [ファイン・アート] 部門

- 銅賞 受賞(プロフェッショナル)

自作乾板写真集にて

2020 【Tokyo International Foto Awards 2020】- 国際

アーキテクチャー部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル)

自作乾板写真にて

2020 【Tokyo International Foto Awards 2020】- 国際

ポートフォリオ 部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル)

Self-Build 暗室カメラ プロジェクトにて

2020 【Monochrome Awards 2020】- 国際

ランドスケープ部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2019 【Monochrome Awards 2019】- 国際

ポートレイト部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

ダゲレオタイプにて

2019 【Monochrome Awards 2019】- 国際

ポートレイト部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

湿板写真にて

2019 【Monochrome Awards 2019】- 国際

ポートレイト部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

湿板写真にて

2019 【Monochrome Awards 2019】- 国際

アーキテクチャー部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2018 【Monochrome Awards 2018】- 国際

アーキテクチャー部門

- 第一位 最優秀賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2018 【Monochrome Awards 2018】- 国際

アーキテクチャー部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2018 【Monochrome Awards 2018】- 国際

アーキテクチャー部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2017 【Monochrome Awards 2017】- 国際

ランドスケープ部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

自作乾板写真にて

2017 【Monochrome Awards 2017】- 国際

ランドスケープ部門

- 名誉賞 受賞(プロフェッショナル部門)

デジタル写真にて

2016 【The Rendering The Spirit show】

(古典写真技法展) - アメリカ

- 「12人の古典写真技法アーティスト」選出

2015 【Thirty for Thirty】- イギリス

- 「30人の若手新興アーティスト」選出

2014 【第62回ニッコール写真展】- 日本 - 準特選 受賞

2013 【第11回 日本写真作家協会】- 日本 - 優秀賞 受賞

2013 【第17回総合写真展】- 日本 - 優秀賞&秀作 受賞

2013 【駐日大韓民国大使館主催 フォトコンテスト】

- 日本 - 入選

2013 【スウェーデン大使館&ハッセルブラッド共催

イノベーティブ・スウェーデン

フォトコンテスト】- 日本 - 優秀作品賞 受賞

2012 【第64回 中日写真展】- 日本 - 入選

-写真展- (6展)

2018 Alice in the www “Who in the www am I?” /

ダゲレオタイプの作品でコラボレーション/

スホギャラリー, 盆唐区, 韓国

2017 現代ソウル&中国乾板写真展 / 文化庭園,ソウル, 韓国

2017 現代ソウル乾板写真展, 鐘路文化財団 武溪園 / ソウル, 韓国

2016 "The Rendering The Spirit show", グレン エコー

フォトワークス ギャラリー / ワシントン DC,

アメリカ合衆国

2015 ロンドン芸術大学大学院 LCCキャンパス 卒業展 /

ロンドン, イギリス

2015 "Camera Work", レイデンギャラリー / ロンドン,

イギリス

-出版-

2015 【Thirty for Thirty】 アートブック / イギリス

-メディア-

2019 毎日新聞//暗室カメラ&撮影現像体験(URL)

2019 中部経済新聞//暗室カメラ&撮影現像体験(URL)

2019 産経新聞//暗室カメラ&撮影現像体験(URL)

2019 朝日新聞//暗室カメラ&撮影現像体験(URL)

2016 DCPhotoArtist // RENDERING THE SPIRIT:

INTERVIEW (URL)

2015 ロンドン芸術大学院 LCC 卒業展 // Spotlight on (URL)

-定期刊行物-

2015 中日新聞写真協会会報, 【ロンドン留学日記】

+Blog

+Statement

Thought Map _ Last Updated on December 11th, 2019

はじめに

■ 我々の写真文化は発展したか

写真が発明されてから、およそ180年が経つ。もし仮に、19世紀の人々が21世紀の我々の写真文化を見ることができたとしたら、一体彼らはどんな反応をするであろうか。カラー化された写真を見て、「写真の“真実性”が増した」と感じるかもしれない。データ化された写真とその小さなカメラを見て、「“ボタン一つ”で、“無限”に、そして“どこででも”写真が撮れる」と喜び、写真技術に関する問題はすべて解決されたと感じるかもしれない。彼らの視点から見れば、我々はまるで毎日日記をつけるかのように、写真を撮っているのであろう。

■ 失われた写真、救われた写真

しかし、10年前の東日本大震災で市井レベルにおける写真文化の惨状を知った私は、言葉を失った。写真館で撮った家族の写真アルバムや、フィルム時代の写真プリントやネガフィルムなどといった“モノの写真”は、災害ボランティアや自衛隊の方々などにより救い出され、幸いにも持ち主の元へ戻ることができた。ところが、携帯電話やスマートフォン、パソコンやハードディスクなどに大切に保存されていた沢山の“データの写真”は、救い出すことができなかったという。水や衝撃により破損し瓦礫に埋もれたデジタルデバイスは、救出の対象にもなり難かったというのである。

その点、、モノの写真は瓦礫に埋もれてしまっていても、そこに誰が/何が写っているかが一目で判別できる状態であるために、ボランティアの方々などによる救出の対象となることができた。データの写真とは違い、水や衝撃にも耐えることができたため、洗浄ボランティアを通じて、数多くの写真たちが持ち主の手元に戻ることができたのである。当時は既に携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラなどで写真を残すのが当たり前だった時代。そのような時代に、この悲劇は起きた。

■ 写真の暗黒時代

振り返ってみれば、このような悲劇は災害の有無に限らず既に私の身にも起きていた。実は私自身も、携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラで写真を撮りはじめた2000年代の10年間の写真データを、ほとんど失ってしまっている。ただし、「写ルンです」などのフィルムカメラ時代の写真は、いまも引き出しなどの中に眠っている。このような経験をしているのは、決して私だけではないはず。残したいのに残しづらい。このような矛盾を抱えた現代の我々の写真文化を、果たして“健全”な状態であると言って良いのであろうか。

デジタル写真以前の時代は、特別意識せずともモノの写真が手元に残るという仕組みになっていた。翻って現代はどうであろうか? 「残したいときに残すことができる」デジタル写真は確かに素晴らしい。しかし私にとって、多くの写真データを失ったかつての10年間はまさに私の「写真の暗黒時代」だ。いや、「時代」というと過去の話をしているかのようであるが、いま撮り溜めている写真データでさえも、この先またいつ、どこで、消えてしまうか分からない。スマートフォンが壊れたら……メモリーカードが読み込めなくなったら……パソコンが壊れてしまったら......。「ストレージサービス」であれば絶対に安全なのか? もしかすると、それは“安心”ではないか? 写真データがいつ消えるか分からないから……不安だから、安心したいのではないか? “撮りたいという欲望”がボタン一つで解消される時代であっても、我々は未だ、「写真の暗黒時代」からは抜け出せていないように思える。

1991年、デジタル写真黎明期に私は生まれ、そのおよそ10年後の2000年代から私は私の「写真の暗黒時代」を10年経験し、2011年には、多くの被災者の方たちも震災により大切な写真データを失ってしまった。そして10年が経ち、2020年代に入っても我々はまだ「写真の暗黒時代」の真っ只中にいる。“残したいときに残せる”写真ではあるが、“残したいのに残しづらい”写真。何とも奇妙なほどにパラドクシカルである。しかし、これが我々の写真文化の現状である。こうした写真文化の危機的状況に対し、写真業界やカメラ業界を含め多くの人々が未だ無頓着な態度を取っている。ただ只管に“撮りたい/残したい”という欲望だけに囚われている。“残し方”に向き合おうとしている人々は果たしてどれだけいるのであろうか? 問題は一向に解決される気配がなく、解決しようとする気運すら感じられない。このような21世紀の我々の写真文化を、19~20世紀の人々はどう評価するであろうか。一体いつになったら、我々の写真文化は成熟期に至るのであろうか。

■ 写真の残し方

我々の写真文化が抱えるパラドクシカルな問題。写真の“残し方”に向き合えるようになるために、我々はどうしたら良いのであろうか。“撮りたい/残したい”という欲望があるというのに、その先の“残し方”についてとなった途端思考と行動が停止していく感覚になるのはどうしてであろうか。かつてのモノの写真の時代であれば、ただ只管に“撮りたい/残したい”という欲望に応えていれば良かった。ただし時代は変わった。我々は“写真の残し方”について真剣に考えなければいけない。“残したい”ものの“残し方”を考えるのであれば、まずは“残したい”という欲望について考えるところから出発しなければならない。つまり我々は「なぜヒトは、写真を撮るのであろうか?」「ヒトは写真に何を求めているのであろうか?」と、こうした根本的な問いに立ち帰る必要がある。この根本を理解すれば、我々にとって理想的な“写真の残し方”が自ずと見えてくるかもしれない。そして、ヒトと写真のパラドクシカルな関係性も改善されるかもしれない。

■《HOW》ではなく《WHY》

こうして私は、ヒトはどうして写真を撮るのか、どうして写真を発明したのかを調べることにした。しかし、どこを探しても見つからない。語られていたのはすべて、「写真の《HOW》の歴史」ばかりであった。“ヒトはどのようにして《HOW》写真を撮るのか” “ヒトはどのようにして《HOW》写真を発明したか”という「歴史」ではなく、私が知りたいのは“ヒトはなぜ《WHY》写真を撮るのか” “ヒトはなぜ《WHY》写真を発明したか”である。これこそ正に我々の現代社会の弊害の一つである。「科学が答えを出す」という世界に生きていると、時折我々は《HOW》の答えと《WHY》の答えを混合しがちになってしまう。科学はヒトに新たな「知識」を与えるが、その科学がいかに発達し解決策を提示しても、「知識」だけでは容易にヒトは変わることができないということを、21世紀に生きる我々は嫌というほど理解しているはずである。いつの時代も、ヒトが動くには「物語」が必要だったではないか。今回も同様である。ヒトと写真のパラドクシカルな関係性を改善していくのであれば、《WHY》的導きが必要となってくる。

■ 写真の物語

「なぜヒトは、写真を撮るのであろうか?」「ヒトは写真に何を求めているのであろうか?」。私はこの根本的な問いに満足に答えられる「物語」を見つけ出すことができなかった。それならば、つくるしかない。まずは私が、私の「写真の《WHY》の問い」に対する「写真の《WHY》の物語」を自ら紡ぎあげるしかない。私も日々たくさんのデジタル写真を撮っている典型的な現代人の一人である。その私がまず率先して変わらなければならない。「デジタル写真」の恩恵を享受する我々の日々の暮らしにはいまもなお「写真の暗黒時代」がパラレルに存在している。写真のデータ化という希望の光が、我々の下に影を落としてしまっている。この足元を覆う影を認識し、そして行動に移さなければならない。22世紀の人たちにも胸を張れる、成熟した写真文化を、我々の世代で築き上げていこう。私の紡ぎあげた「写真の《WHY》の物語」で「残したいのに残しづらい」というヒトと写真のパラドクシカルな関係が忽ち“健やかな関係”に生まれ変わる、そんなきっかけとなってくれれば嬉しい。私は、この物語を信じて、生きていこうと思う。

―――

I. 個体の不死と物質的存在痕跡

■ 生物地球化学的循環

地球上の元素や分子が、生物と無生物の間で循環することを、科学者は「Biogeochemical Cycle:生物地球化学的循環」と呼んでいる。地球上の物質の量は、隕石や宇宙塵などの影響を考慮に入れても、ほとんど増減しないと言われており、生物圏・水圏・岩圏・大気圏において絶えず再利用されつづけ、太古の昔より地球上の物質は「合成」と「分解」を延々と繰り返してきたという。こうした物質の循環にはエネルギーが伴うが、原始有機物の化学エネルギーを利用し誕生したのが、生命であった。やがて、太陽光線を光エネルギーとして利用する生物が誕生し、大気の酸素濃度が高まることで生物は多様化していくことになる。

■ “生の永遠性”のカタチ

そして、いまからおよそ12億年(*諸説有り)前、コピーという「増殖」を“永遠”に繰り返し殖えてきた生物界に、“生の永遠性”の新たなカタチを生みだす大変革が起きた。「有性生殖」を行う生物の誕生である。自らの身体が衰えたと判断した場合、または生活環境が著しく悪化したと判断した場合、彼らは別の個体/細胞間で遺伝子の交換を行い、新たな遺伝子型をもった個体/細胞を“生産”し生きながらえようとした。その後しばらくして、「有性生殖」しか行わない生物、哺乳類が誕生した。彼らは自己の「老化」と「死」を受け入れ、自らの「生」を次の個体の「生」へとつなぐ、“個の命=全体”という新たな“生の永遠性”のカタチを生み出したのである。

ところが、いまからおよそ僅か4万年前、賢くなり過ぎたある有性生物の一種が、“一個体における生の永遠性”を望みはじめた。“個体の不死”を想像したその生物こそ、我々「現代ホモ・サピエンス」である(以後、「ホモ・サピエンス」と呼ぶ)。石器を作りはじめた我々の先祖であるホモ・ハビリスの時代より、およそ196万年の年月をかけ「知能の向上」→「自己認識」→「心の理論」→「内省的自己意識」→「自伝的記憶」と、脳は段階的な進化を経ていった。「自伝的記憶」の「過去」と「現在」と「未来」という次元が認知的に統合され、自身にもいずれ訪れる「死」という瞬間を想像しはじめる。こうして、生物界で唯一“自己の死を考え顧みる”ホモ・サピエンスが誕生したのである。

■ “個体の不死”に対する観念的慰め

“個体の不死”を望んでいるホモ・サピエンスにとって、「死」が存在するこの世界は“不完全な世界”である。なぜ死が訪れるのか。そうした疑問に、アニミズムや先祖崇拝、そしてさまざまな神話や宗教をつくり、“死の必然性”を物語るストーリーを紡ぎあげた。「死」が「意味」を与えられた。“魂が引き続き存在する、とする”という大いなる信念は、原始的な部族の時代から現代に至るまで相変わらず、我々ホモ・サピエンスにとってのおよそ共通の普遍的宗教信念となっており、古今東西、「来世」という概念は、死の苦悩に対する最も効果的な解決策となってきた。

■ 物質的存在痕跡

このような“観念的な慰め”を生み出してきた一方で、ホモ・サピエンスは自己や他者の存在のさまざまな“物質的な痕跡”も作り残してきた。スペインのエル・カスティージョの洞窟で見つかった「手形の壁画」をはじめ、古代エジプトの彫刻家“生かし続ける者”たちによる御影石の「王の彫像」、ヴェネツィアのティツィアーノが描きはじめた「心理的肖像画」など、およそ4万年をかけ、ホモ・サピエンスが作る外部記憶保存物は徐々にその精巧さを増していった。

しかし、それら物質的な痕跡が“彼ら自らの手で”作り出される限り、そこにはある致命的な問題が残り続けてしまう。それは、「存在の確証性」である。つまり、痕跡を“作る側”が徹底的に作為を排除し、存在を量的且つ質的に表しきったその上で、“見る側”がそこに真偽の疑念を抱くことなく純粋に痕跡を痕跡と見なすことができる、といった状況でなければ“真の物質的存在痕跡”は存在し得ないのである。どれだけ精巧につくりあげることができたとしても、嘘をつくホモ・サピエンスが一人でもいる限り、“真の物質的存在痕跡”にはなれない。この「存在の確証性」という点において、ホモ・サピエンスは4万年もの間、満足のいくものを生みだすことができなかった。

■ “人”ではなく“光”が描く

しかし、いまからおよそ180年前、19世紀のヨーロッパにおいて、ついにこの「存在の確証性」を担保する大発明が生まれたのである。きっかけは15世紀から画家たちの間で用いられてきた「カメラ・オブスキュラ(ラテン語で「暗い部屋」の意)」と呼ばれる光学装置であった。画家たちはこの装置が投影する像をなぞり描くことで“自然の複製”ともいえるパースペクティブの正しい写実的な絵を描いてきた。そして19世紀頃になると、科学者たちが感光性物質を用いて像そのものを定着できないかと考えはじめた。ほどなくして、「ヘリオグラフィー(Hélio:太陽 + graphie:描写)」や「フォトジェニック ドローイング (Photo:光 + genic:~によってつくられた + Drawing:絵)」という技法が発明されたのであるが、数時間の露光時間を要するこれらの技法では、「肖像」を撮ることは不可能であった。

しかし、フランスの舞台装置家ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが、「ヘリオグラフィー」を発明したニセフォール・ニエプスの研究を引き継いだことにより、ついにホモ・サピエンスは“真の物質的存在痕跡”を生みだす術を手に入れることになる。1839年フランス学士院にて、「ダゲレオタイプ」という名で世界に公開されたその大発明品は、対象物/者の像を圧倒的な解像度で銀板上に保存した。当時の人々はその大発明品「写真」を“記憶の鏡”と呼んだ。2年後の1841年には、肖像が容易に撮れるほどに露光時間が改善され、欧米各地の街に肖像写真館が作られていった。

「フォトグラフ(Photo:光 + graph:描写)」という名の通り、写真は“人が作る”のではなく“光が描く”ものであった。そこには、“作為”も“疑念”も生まれてくるはずがない。対象物/者が存在しなければ、像も作り出されないのである。自己や他者の存在を光によって銀板上にマテリアライズする写真は、“自己の身体と精神”それ自体ではなかったにせよ、ホモ・サピエンスの“個体の不死”という欲望に応えることのできる“物質的存在痕跡の究極のカタチ”として、世界中に迎えられていった。

■ 写真が生まれた時代

発明のきっかけとなった「カメラ・オブスキュラ」と呼ばれる光学装置は、「ピンホール現象」を利用したものである。小さな穴を通った光が景色を投射するこの現象は、中国の『墨子』やアリストテレスの記述などにも見ることができ、自然が生みだす奇跡の一つとして古代より広く知られていた。その後は、イスラムの中世最大の学者イブン・アル・ハイサムや、スコラ哲学者のロジャー・ベーコン、そしてルネサンス期にはレオナルド・ダ・ヴィンチなどもこのピンホール現象について言及している。遠近法を描くためにカメラ・オブスキュラを利用することを推奨したのは、ナポリのデッラ・ポルタという著名な博学者であった。彼は著書『自然魔術』(1589年)にて、“「カメラ・オブスキュラ」が生みだす像を定着できないか”とまで既に空想していたとされているが、実現することはできなかった。しかし、感光性をもつ「硝酸銀」の存在は、中世の錬金術師の間では既に知られていた。そして、ある種の物質が光によって変化する現象自体も、古代の頃より知られていたと考えられている。カメラ・オブスキュラに使用されていた「凸レンズ」も13世紀には既に存在しており、「拡大鏡レンズ」自体は2世紀のアレクサンドリアで活躍したプトレマイオスも使用していたとされている。

写真誕生のきっかけに必要な発見や道具は、実は既に古代より出揃っていた。しかし、ホモ・サピエンスが写真を発明したのは19世紀に入ってからであった。その頃、ヨーロッパの大陸国とアメリカは、「産業革命」の時代を迎えていた。ホモ・サピエンスが迎えていたこの世界的気運こそが、その後の写真技術の発展とその道筋を運命付けていた。

■ “質より量”の産業革命

1825年、ようやくイギリスが「機械輸出禁止令」の一部を解除した。そしてヨーロッパの大陸国とアメリカが、イギリスにおよそ1世紀遅れて産業革命を迎えていった。こうした“質より量”を求める気運が高まっていた時代に、写真は発明されたのであった。当然、写真においても“質より量”の改善が求められていく。「ダゲレオタイプ」はその発明後わずか10年足らずで、次の写真技法である「湿板コロディオンプロセス」へと取って代わられた。撮影前後にかかる「作業時間の短縮」と「感度の向上」、そして銀板ではなくガラス板やブリキ板で写真が撮れるようになったことによる「撮影費用の低下」が、この新たな技法の特徴であった。その後も、これまで不可能であった未露光写真板の長期保存を可能にした「乾板コロディオンプロセス」、工場での大量生産を可能にした「ゼラチン乾板」、価格の低下により写真の大衆化を急速に進展させた「フィルム」と、写真は常に「量」の改善を求められていったのである。そして、「量」の改善要求はついに「無量」へと行き着き、ホモ・サピエンスは“モノをデータ化”することで、ついに“量の革命”を起こした。しかし、“質より量”を求める気運だけでは「写真のデータ化」を説明することはできない。「写真のデータ化」という発明の源泉を探るために、我々はもう一度、地球上に生命が誕生した頃の話に戻らなければならない。

―――

II. 我々の代わりに永遠を生きる

■ ホメオスタシスと忘却の概念

あらためて、次のシンプルな問いに向き合ってみる。「ヒトはなぜ写真を撮るのであろうか?」 私ならシンプルにこう答える。「忘れないために」と「忘れ去られないために」であると。やはり、“存在を忘れないため”、そして“存在が忘れ去られないため”に、ヒトは写真という「痕跡」を残すのであろう。しかし、一体どうしてヒトは「存在の痕跡」を残そうとするのであろうか? これはヒトに限らず、全生物に言える。生物と無生物の最も大きな違いは「存在の痕跡」を残そうとするか否かである。ここで、フランスの生の哲学者アンリ・ベルクソンの言葉をご紹介する。彼は生物と無生物の違いを次のように説明している。「物質が下ろうとする坂を、生命は登り返そうと努力する。」

坂とは「エントロピー増大の法則」によりすべての宇宙の物質が均一となり、熱力学的平衡へと行き着こうとしている状態という意味である。秩序のあるものは必ず秩序のない方へと崩れていく。宇宙に存在する物質は坂を下るが如く次々と崩壊していくという大原則である。そして、生命の努力とは「ホメオスタシス」のことを指している。ホメオスタシスとは、生物が持つ化学的作用や生理機能を生存に適した範囲内に継続的且つ自動的に保つ能力のことである。およそ38億年前、このホメオスタシスの規則とともに生命は誕生した。親和性を持つ化学物質が細胞内部で化学反応を無制限に繰り返し、ある部分が破壊されると元通りに入れ替えようと維持する力が、生命を誕生させた。生命活動とは、“常に現在の瞬間を超えて”そして“自己を未来に託す”行為なのである。

しかし、我々ホモ・サピエンスは、“時間を超えて”・“恒常的であろう”とするという生物の絶対規則に加えて、「忘却」という概念と共に生きなければならなかった。高い認識能力を身につけたが故に、ホモ・サピエンスは“覚えている、ということを知っている”という観念を獲得したのであるが、同時に、“覚えていない、ということを知っている”という観念も手に入れてしまっていたのである。“忘れないために”・“忘れ去られないために”。「存在」が「忘却」されることを恐れた上で自身の「痕跡」を残そうとする地球上唯一の生物、それが我々ホモ・サピエンスなのである。

■ 時間の流れ

“時間を超えて”という場合の「時間」とは何であろうか? 視覚は光の刺激を受け取る。聴覚は音の刺激を、嗅覚はにおいの刺激を、味覚は味の刺激を、触覚は圧力や痛み、温度の刺激を受け取る。これらはそれぞれ、光のエネルギーや、音波のエネルギー、そして圧力や慣性力のエネルギーであり、味やにおいは化学物質として我々の感覚器に届く。身体の外部からの情報は、こうしたエネルギーや化学物質で受け取っている。では「時間」はどうか? 「時間」はエネルギーでもなく、物質でもない。一体、我々はどのようにして「時間」を感じているのか。「体内時計」であれば、我々を含むほぼすべての生物が持っている。しかし、これは1日24時間周期の昼夜変化に合わせ、“体内環境”を変化させる機能である。

「時間」を感じるというこの場合の「時間」とは、我々の“体外”にある“時間の流れ”のことである。我々が“時間の流れ”を感じるとき、例えば「昨日まで蕾だった薔薇の花が今朝咲いた」ときに“時間の流れ”を感じることができる。「頭上にあった雲が動いたことで陽の光が降り注いできた」ことにも“時間の流れ”を感じることができる。12を指していた時計の長針が1の方へ傾いていく。デジタル時計の「12:24:44」という表示が、「12:24:45」に変わる。刻々と時間が流れていることを感じられるのは、我々が高度な記憶能力をもっているからであろう。もし記憶がなければ、我々にはその瞬間の「知覚」が次々と現れては消え去るだけである。しかし、我々にはいま「知覚」した像に加え、過去に「知覚」した像の記憶も残っている。“知覚と記憶の違い”という変化の連続に、我々は“時間が流れている”感覚を抱くのであろう。

■ 心的時間旅行

大抵の場合我々は、時間は「過去→現在→未来」へと流れていると思い込んでいる。時間という波に乗っている自分は想像しやすい。しかし実は、我々は「未来→現在→過去」に流れる時間の感覚も持っている。例えば、「タイムリミット」。これに「迫り来る壁」も想像しよう。さぁ、残り10秒のうちに、クイズに答えなければならない。その間、じりじりと壁がこちらに迫って来る。解答できれば壁はその時点で止まる。もう残り5秒。4、3、2……壁が止まった。助かった......。いま我々には、時間が「未来→現在→過去」へと流れていた。壁が来るであろう10秒先の「未来」を想像している間に、「現在」残り解答時間7秒となった。しかし、解答できたことにより壁が止まり、そして先ほどまでの壁が迫って来る様子(「過去」)を思い返し助かったと安堵する。

このように我々ホモ・サピエンスは未来や過去を想起することができる。これは「心的時間旅行」と呼ばれる能力であり、この能力のおかげで我々は“いま、この瞬間を”の繰り返しではなく、過去にささえられ未来へ踏み出す一歩を歩めたり、同じ過去を繰り返すまいと、より良い未来を築くための努力ができるのである。しかし、我々はこの能力が原因で「死」が自らの身体にも迫って来るであろうという強迫観念に苛まれることになってしまったのである。

■ 意味をつくるヒトの意識

さて、「ホメオスタシス」という生体恒常性に「忘却」と自らの身体にもいつか「死」が訪れるという恐怖観念が加われば、我々ホモ・サピエンスは他の生物とは比較できないぐらいに“死を意識しはじめる”。だが話を進める前に、この“意識”というものについても触れなければならない。意識とは一体何であろうか? 現代神経科学の第一人者であるアントニオ・ダマシオ氏は、ホメオスタシスから意識が発生するまでの生物の進化系列を提示している。生命活動の状態を「快」・「中間段階」・「不快」と判定し、それに感知や反応をするだけであった単細胞生物は、先カンブリア時代の多細胞生物の時代に入ると「神経系」を獲得し、生体外部の世界と生体内部の世界の「事象の輪郭を表すマップ」を描きはじめる。すると、身体の所有者に「心的表象」をともなって「快」や「不快」を伝える「感情」が出現する。つまり、「感情」は、ホメオスタシスの心的な表現であるという。一方で、聴覚・嗅覚・触覚、なかでも視覚がつくりだす「生体の視点」や、記憶している「過去の経験」、そして「自己の内界」が相互作用することで、「ナラティブ」を構築する「主観性」が形成されていく。これらの「感情」と「主観性」が織り混ぜられると「意識(心的経験)」が生じるのであると、ダマシオ氏は説明している。

意識は感覚器が得た情報で「ナラティブ」を構築していくのである。「ナラティブ」とは、一言で言い換えれば「物語」である。生体外部の世界において敵が発した何かしらの情報を感覚器が捉え、意識がそれに「意味」付けをしていく。こうすることで、身の危険を事前に察知できるようになっていくのである。意識は感覚所与に意味を与え、“繁栄につながる”特定の安定状態を目指すホメオスタシスのために働いているのである。

■ 同じと捉えるヒトの意識

これに加えて、解剖学者の養老孟司氏の「意識」論もご紹介する。彼は、「同じに/とする」という働きが意識の最も特徴的な働きであると説明している。例えば、我々は寝ることで一時的に意識を失っているが、就寝前の自分と起床後の自分が同じ自分であることを疑わない。この自己同一性も意識の「同じとする」働きの一つであるという。「同じに/とする」この働きがなければ、世界のあらゆる事象にそれぞれ別々の「意味」を付けてしまい、我々の世界は永遠と複雑になっていってしまう。しかし、「“阿”と“ア”は“あ”である」というように、我々は別々の事象に「同じ意味」を付けていき世界を捉え直していくことができる。ラスコーの壁画のバッファローの絵は「それが現実世界のバッファローを意味している」という前提で成り立つ。つまり、絵のバッファローと現実のバッファローは“同じである”と。

一方、「感覚」は世界の変化に反応する。逆を言えば、変化がなければ感覚は働かない。ある匂いを感じていても徐々にその匂いを感じづらくなっていくのは正にその一例であり、感覚は匂いが発生したという環境の変化だけに反応しているのであり、その匂いがある環境に居続ければ、それは変化ではなくなってしまうため、感覚は反応しなくなる。動物はこの感覚に重きを置いて生きている。ペットの犬は主人に与えられた自身の名前に反応しているのではなく、主人が発する名前の各音の高低(音の違い)に反応しているといわれている。飼い主が呼ぶ名前を赤の他人が呼んでも反応しないのは、その音がいつも聞こえてくる音と違うからである。しかし、高次な意識をもつヒトは、見知らぬ人に“聞き覚えのない声(音)”で「名前」を呼ばれたとしても応えることができる。なぜなら、我々ヒトには音に違いがあっても同じことを意味する「言葉」があるからである。

この意識の「同じに/とする」という働きがなければ、我々はいまのような平等を理想とする社会も持ててはいなかったであろう。「あなたも、わたしも、おなじ。」『It’s a small world』の「世界はおなじ」と歌いたいのも我々ヒトの意識であれば、『世界に一つだけの花』の「一人一人違う種を持つ」と至極当然のことを訴えかけないといけない社会を作ってしまったのもまた我々ヒトの意識であり、緑の棒状のものの先端に色鮮やかな放射状のものがついている生き物を皆で「花」と呼び合えるのも、我々ヒトが高次な意識を持っているからなのである。「感覚」が捉える「変化」に「意味」を与えていく「意識」。快か不快か、どちらに転じるか分からないこうした変化の数自体は、少ない方が良いに決まっている。常に予定調和上の意識に囲まれていた方がホメオスタシスにとっては“安心できる外界”であり好都合なのである。それならば、いつ、どこで、なにが起きるか分からないジャングルで生きるよりも、村をつくり、街をつくり、知っている物事=既に「意味」づけされている物事に囲まれて暮らせる方が高確率で“繁栄につながる”。故に我々の高次な意識は、“変化しない(同じである)世界”=“完全な世界”の構築を目指していくのである。

■ データの写真が体現していること

“時間を超えて”、“恒常的であろう”とする「ホメオスタシス」と、“変化を望まず”、“忘却を認識している”我々ヒトの高次の「意識」。すると、“変化しない(同じである)世界”こそが“完全な世界”となり、常に“在りたい”、“同じまま”で“在りたい(死にたくない)”という欲望が、ついに“生の永遠性”のカタチを変えていく。これこそが、「不老(老いず)」と「不死(死なず)」の“一個体における生の永遠性”=“個体の不死”という観念の源泉であろう。

さあ、我々は人類の永遠のテーマである「不老不死」に辿り着くことができた。これで漸く写真の話に戻ることができる。なぜなら、「デジタル写真」とは“時間を超えて”、“同じままで在り続ける”という不老不死を、“我々の代わりに”体現してくれている写真であるからである。「同じに/とする」という我々の意識が、フィジカルに生きる己の肉体とバーチャルの世界に生きる己の姿を同一視し、“個体の不死”への新たな道筋を開いた。我々は“永遠”を生きる術を手に入れた。それはもう時間の経過とともに色褪せ傷つく“不完全な”物質的存在痕跡ではない。写真までもがフィジカルに生きる必要はない。我々の肉体が永遠を生きられないのであれば、せめて、己の姿そっくりの像だけでも“永遠”を生きてほしい。「デジタル写真」は、「経年劣化」せず常に同じままで在り続けて欲しいという「質」的改善と、産業革命時代より求められてきた「量」的改善の気運の結果誕生したのであった。

―――

III. 感覚が掴み取る非輪郭的世界

■ 在か無か

「変化のある(移りゆく)世界」を、「変化のない(同じである)世界」へ。ヒトの理想と欲望を体現したデジタル写真は、変化していってしまう「いま」を、消化しきれない「いま」の連続を、ボタン一つで“Save”し“Data”として溜めていくことができる。しかし、不完全な世界それ自体を変えられたわけではない。それは、「フィジカルな世界」から「バーチャルな世界」へと逃避しただけであるということを、我々は忘れてはならない。そして、“不完全”なフィジカルな世界において、皮肉にも、この写真の“不老不死神話”こそが“不完全”であったということは、先に述べた震災の惨状からも事理明白である。我々はどこか未だに、データの写真は永遠に残っていくものだと錯覚をしてしまっている。健全たる写真文化を後世の人間のために築くためにも、「写真の暗黒時代」から一刻も早く我々は抜け出さなければならない。一体、この錯覚を引き起こしてしまっている原因は何であろうか。

そこで私は、データの写真の在り方に原因があるのではないかと考えた。我々はピクセルが時間とともに崩れ落ちていく様子を、バイトの値が時間とともに減っていく様子を見たことがない。「在る」ことに不安要素がないが故に、残すことに無頓着になってしまったのではないか。“劣化”しないデータの写真とは、在るか、無いか、「在」か「無」か、このどちらかの状態でしか存在し得ない。その上、「無」に対しての兆候が見えない故に、我々はいつもある日突然「在」から「無」へと既に変わってしまった現実にしか向き合えないのである。変化がなければ、感覚は動かなかった。つまり、意識とホメオスタシスが求めた安定状態下、我々の感覚が鈍ってしまっていることこそが、この錯覚の原因ではないであろうか。

■ データの写真に足りないもの

しかし、東日本大震災が起きた当時、偶然にも我々の写真文化にある小さな瑞兆が現れ始めていたのを私は忘れていない。もしかすると、この瑞兆は不老不死神話の「起承転結」の「転」となるかもしれない。当時、スマートフォンで撮った写真を簡単に編集できる写真編集アプリが若者たちの間で徐々に認知され始めていた頃。20歳であった私もそうしたアプリを利用していた一人の若者であった。自分のデジタル写真をフィルム写真の雰囲気に編集できる便利で画期的なアプリであり、私もそのフィルム写真の雰囲気の虜となって、さまざまな思い出の写真をフィルム風に加工していった。2017年頃には、『写ルンです』の流行も引き起こした。そして、中古のフィルムカメラを持つことが一種の洒落たステータスにさえなってきた。

この流れは未だ絶えていない。若者世代、いや、デジタルネイティブ世代は、こうしたフィルム写真の雰囲気を「エモい」と表現する。私自身も最初期にこの流れに乗っていた当事者としてハッキリと主張できる。フィルム写真はなんだか「エモい」のである。フィルム写真を含めた「モノの写真」全般に対しても、このポジティブな情感である「エモい」という表現は適用される。自身の“スマホの写真”はどこか素っ気なく味気ない。しかし、フィルム風加工をクリックすれば“あら不思議”、突如として“写真が写真自体”を肯定してくれるかのような、そんな気分が味わえたのである。

■ モノの写真の“エモさ”

「写真の暗黒時代」から抜け出すために、この「エモい」というポジティブな情感を解き明かす必要がある。ヒトが「経年劣化」とネガティブな情感を抱いていた「モノの写真」に対し、私を含めたデジタルネイティブ世代はどこかポジティブな情感を抱きはじめていた。自身の撮るデータの写真には“何か”が足らず、祖父母両親の古い写真や自身の幼い頃の写真、つまりモノの写真には“何か”が満ち足りて見えていた。この満ち足りていた何かが、「エモい」という情感を抱かせているわけであるが、この「エモい」という言葉はどうも輪郭がハッキリしていない。否、この輪郭がハッキリしていない言葉でしか表現できていないということこそが、すべてを物語っているのではないか。我々の「感覚」が“言葉以前の世界”に呼応しているのではないか。「感覚」が「モノの写真」→「データの写真」で起きた「変化」を捉えているのである。

しかし残念なことに、我々人間は何かを共有するときには必ず、その何かをほかの事象と分節する「言葉」というものを使わなければならない。その同じ対象をお互いに認識し合ったうえでコミュニケーションは初めて成り立つ。我々はテレパシーを使えない。

それではこの“何か”を掴むために、仮に「経年劣化」と対比させた造語である「経年美化」という言葉を使ってみよう。この造語であれば、モノの写真に満ち足りていたその“何か”の輪郭が、少しは見えてくるかもしれない。「経年美化」の感覚を持ち合わせていない人間などいないであろう。我々皆、人間ではつくりだせない、自然や時間がつくりだす“美”を尊ぶ心をもっている。どの世代であっても、古い写真を見返せば時間の経過が生み出すその“美的な何か”を見出せているではないか。何とも言葉にし難い情感ではあるが、この“美的な何か”はどこか大きな包容力があり、そしてどこか深い肯定感を感じる。もしかすると我々の感覚は、時間の経過とともに色褪せ傷つく写真に、“我々自身”を見ているのかもしれない。要するに、生きて、老いて、病んで、死んでいくモノの写真に、我々は共感をしているのかもしれない。我々の意識とホメオスタシスが、「データの写真」に「不老不死」を体現させようとしている一方、変化のある世界に属する感覚は、「モノの写真」にこうした「生老病死」を見ているのかもしれない。いつか必ず訪れる“個体の死”を否定することなく、むしろ大きく包み込んでくれる“摂理的何か”を“美”として、我々の感覚はその移ろいをポジティブに捉えているのかもしれない。

デジタルネイティブ世代が皆、モノの写真に「生老病死」や“摂理的な何か”を感じていたのだと述べているのではない。現に、当時の私もそんなことは1ミリたりとも考えてはいなかった。彼ら彼女らは単純に、祖父母両親の古い写真や自身の幼い頃の写真にいつも感じられる“時間の経過”にポジティブな情感を抱き、この美的要素を自身の撮るデータの写真にも付け加え、過ぎ去る自身の「いま」を肯定しようとしていただけなのであろう。

そう、「写真が写真自体を肯定する」とは、「写真が私を肯定する」と「同じ」なのである。そして、そこに「エモい」という輪郭のハッキリしない言葉を用いたところに、実は言葉にし難い“摂理的な何か”を感じていたのではないだろうか、という想像の余地が残る。「レトロ」という既成の価値観で理解しようとしてはいけない。既にある「同じ」ものにカテゴライズする「意識>感覚」ではなく、「エモい」という輪郭のハッキリしない言葉を用いたワードセンスこそが、「感覚>意識」の新しい関係性を象徴している。言語能力の低下が「エモい」という言葉を作り招いたとは、まさに「意識」の言い分である。そうではなく、新たな言葉を生み出し、その意味の輪郭をハッキリさせない状態でも他人と情感を共有できるというところに、むしろ「感覚」と「意識」との新たなバランスが見えてくるではないか。「変化のある世界」「移りゆく世界」をポジティブに捉えることができる我々の別の一面が、モノの写真に「エモい」と表現したデジタルネイティブ世代から見えてくる。そして、こうした感覚は、デジタルネイティブ世代に限らず、どの世代も持ち合わせているではないか。しかしながら、言葉でハッキリとその“摂理的な何か”を表現することができないために、我々はつい、その“美的な何か”を忘れてしまうのである。

―――

IV. グラデーションの世界を麗老に生きる

■ エモさの人工的再現

それでは仮に、“データの写真も時間の経過とともに変化していくという世界”を想像してみよう。つまり、ピクセルが時間とともに崩れ落ちていく様子、バイトの値が時間とともに減っていく様子というものが実際に見て取れる世界である。この場合、果たして我々はモノの写真に対して抱くのと同じようなポジティブな情感をデータの写真にも抱けるのであろうか? 写真が、我々とともに時間に逆らわず生きようとしていると感じるのであろうか? その移りゆく様は、モノの写真ほど麗老に見えるのであろうか? 私は以前、ピクセルが崩れかけ時間が経過している様を表現したデジタル写真を制作したことがあるが、結果は概ねご想像通りである。やはり、モノの写真でないと、時間が経過したが故に生まれるあの質感に「感覚」は呼応しないのである。人間が手を加えたという状況は、デジタル写真をフィルム風に加工するのと同じではあるが、フィルム風加工の場合は感覚が捉えていた「エモさ」の人工的再現となる。しかし、この現実世界において、我々の感覚はピクセルが時間とともに崩れていく様を経験することがない。依って、ピクセルを崩したデジタル写真に対しては、同じような質感を感じ取ることができないのであろう。

■ “歳”を取らないデータの写真

それでは、人間の手が加えられていないデータの写真で考えてみよう。東日本大震災が起きた当時、クラウドストレージサービスというものはまだ存在していなかったといって差し支えないだろう。世間に広く親しまれはじめたのは、スマートフォンの写真が自動でオンライン上に保存されるようになった『iCloud』や『Google フォト』が浸透しはじめたごく最近のことである。確かに、震災の際にも、そして私が写真を失った2000年代にも、こうしたサービスが存在していれば、もっと多くの写真が救われたはずである。私自身もどうして2012年頃からのデジタル写真が残っているかといえば、これらのクラウドストレージに写真が保存されているからである。

しかし、一つ心に引っ掛かることは、クラウドストレージに保存されている9年前の私の一番古いデジタル写真と、同じく9年前に撮影したフィルム写真とを比較すると、やはり圧倒的に後者の「モノの写真」の方が、写真としてのそうした言葉にならない質感が有るのである。5年前、3年前とごく最近のフィルム写真ですら、9年前のデジタル写真が持つ質感と比べるとその差は既に大きい。モノの写真はやはり、時間と自然が生み出した“何か”をその身に纏っている。それ故に私はいつも考えてしまうのである。いまから20年後や50年後に写真を見返した際、 「データの写真」と「モノの写真」の間には途轍もなく大きな差が生まれてしまうのではないかと。そして、100年後、200年後、(仮にデータの写真が無事に保存されていたとして)私の孫や子孫が私の写真を見たときに、一体彼ら彼女らはその差に何を思うのであろうかと。フィジカルに生きてきたモノの写真にはやはり、“言葉以前の世界”に属している写真を写真たらしめている写真の“本質的な何か”があるのではないだろうか。

■ 世界はグラデーションである

“言葉以前の世界”や“本質”を明らかにしようとする人間の試みを、世間では「哲学」と呼ぶ。先ほどから私は、この「感覚」が捉える「変わりゆく世界」を“○○な何か”と曖昧に表現してきた。しかし実は、この“言葉以前の世界”に名前をつけ、その“本質”を明らかにしようと思想体系の構築を試みた古今東西の賢者・哲学者たちがいた。イオニアの自然哲学者・ヘラクレイトス。彼は、自然の変化は無秩序なものではなく、むしろさまざまなものが流転し対立することによって万物は調和を保っているのであると言い切った。そして、こうした仕組みを「神」や「ロゴス」と名づけ、万物を全体で一とする思想を展開した。中国戦国時代の思想家・荘子は、生死を自然必然の「化」のあらわれであるとし、死は生とともに実存の一部であり、「変化こそ不変の真理」「流転こそ万物の真相」とする「化」の思想を展開した。インドにおいても、仏教の開祖・ゴータマ・シッダールタが、不変なく因縁によって起こるこの世のさまざまな現象を「諸行無常」と、生あるものは必ず死に至る「是生滅法」の思想を展開している。

彼らを含め、古今東西のさまざまな賢者・哲学者たちが「感覚」が捉える「変わりゆく世界」に彼らなりの名づけをし、そしてその“本質”を言明しようとしてきた歴史の延長線上に、現在の我々はいる。恐れ多いことではあるが、こうした普遍的直感を日常語を用いて分かりやすく表現するのであれば、“世界はグラデーションである”という一文であろうか。しかし私がここで使った「グラデーション」という言葉は、パレットの上に順に並べられた色たちのその様子のことを意味しているのではない。ここで私が共有したい「グラデーション」とは、バケツの水の中の色たちの様子であり、互いに溶け込み合い最後は一色となるあの“つらなりの様”のことである。先人たちが意図せず残してきたモノの写真たちは、こうした「グラデーションの世界」を麗しく老いてきた。

―――

V. 利己的永遠性と利他的永遠性

■ パラドクシカルな写真

写真は、「個体の不死」「不老不死」の欲望に応えることのできる“物質的存在痕跡”として生まれたと既に述べた。我々ホモ・サピエンスは、現実世界では「生」から「死」への“時間の流れ”を止めることができなかった。しかし、写真上ではその時間を止めることに成功した。現実世界と瓜二つのその像に、“時間を超えて”、“恒常的にありたい”というホメオスタシスを託したのであった。中でもデジタル写真はその最たるものであり、時間の経過とともに起こり得る変化が一切起きることのないその姿は、ホモ・サピエンスの意識が生み出したバーチャルな世界での新たな“生の永遠性”の誕生であった。

しかし、我々はパラドクシカルな現実を見てきた。我々の感覚は、その「変化」=“時間の流れ”をポジティブに捉えていたのである。むしろそれは、「変化」=“時間の流れ”がこちらを招いていると感じるほどであったとも言えよう。私は次のように表現していた。――「『モノの写真』にこうした『生老病死』を見ているのかもしれない。いつか必ず訪れる“個体の死”を否定することなく、むしろ大きく包み込んでくれる“摂理的何か”を“美”として、我々の感覚はその移ろいをポジティブに捉えているのかもしれない。」この「“個体の死”を否定することなく」を解くにあたり、いま一度我々は、地球上の生命史を振り返る必要がある。写真は意識が手に入れた“永遠”を生きる術であったが、生命史を振り返れば、我々はまた別の“永遠”を生きる術を見出すことができるであろう。

■ 我々の内側と我々の外側

まず、「Biogeochemical Cycle:生物地球化学的循環」という言葉を思い出してほしい。地球上では、元素や分子による合成と分解が絶えず繰り返されていた。地球上の水の循環を想像すれば分かりやすい。地球上には496兆トンの水があり、1年間で雨や雪が陸に111兆トン、海に385兆トン降り注いでいる。一方、蒸発する水の量も陸上の地面や植物から71兆トン、海から425兆トンあり、合わせて496兆トンの水が空へ戻っていく。全体の量は変わらず、入ってきた水の分だけ出ていくのである。つまり、プラスマイナスゼロなのである。水に限らず、地球上の物質の量は隕石や宇宙塵などの影響を考慮に入れてもほとんど増減がない。要するに、我々自身も地球の一部であるということである。我々の身体を構成している分子は、この大きな循環を巡り巡ってきた、言わば“再利用品”なのである。

このことを証明した化学実験もある。ユダヤ人科学者のルドルフ・シェーンハイマーの実験である。彼は印をつけたアミノ酸をマウスに3日間摂取させ、そのアミノ酸の行方を追う実験を行った。マウスの身体を隈なく調べると、脳や筋肉、肝臓、膵臓、脾臓、血液と身体の至るところで印をつけたアミノ酸がそれぞれの“タンパク質を構成する分子として”置き換えられていたことが分かった。この3日間でのマウスの体重の増減はない。つまり、古いタンパク質を分解しつつ、同時にその印をつけたアミノ酸を使用して新しいタンパク質を合成していたということである。昨日まで我々の身体の外に存在していたものが、今日の我々の身体を構成している。分解と合成を絶え間なく行っているのが我々生命体なのであり、正に地球の大きな大循環の一部として我々は存在しているということを実感できる実験であった。

いま確かに、私は私の身体が外界とはしっかりと隔てられているように感じている。皮膚が筋肉を覆い、血管を覆い、確かに私の身体は外界ときっぱりと“境界線”を引いているように感じられる。しかし、ミクロレベルでは違うというのである。日本の生物学者福岡伸一は、我々の生命とは絶え間ない分解と合成のダイナミズムの中にあり、この秩序を流れる分子の緩い「淀み」であると表現している。エントロピーの法則により、物質で構成されている我々の体内のその秩序も崩壊の道を辿っていく。しかし、その秩序が完全に崩壊する前に、常に修理を続ける。この修理が分解と合成であり、ベルクソン氏の表現で言えば“生命の努力”なのである。こうして我々の身体を構成している分子は、組織によってその速度は違うものの、数週間、数ヶ月、数年、数十年のスパンで身体の外に存在していた分子と入れ替わっていく。分子が我々の身体に入っては抜けていく。この流れの一瞬の「淀み」が、現在の我々の身体なのである。シェーンハイマー氏は、この生命の在り様を「Dynamic State(動的な状態)」と名づけ、福岡氏は生命と環境との間の一定の平衡状態をより強調するため、これを「Dynamic Equilibrium(動的平衡)」と呼んだ。我々の内側は我々の外側であると同時に、我々の外側は我々の内側なのである。

■ “私的生”と“全(体)的生”

「分解」と聞くと自ら“個体の死”へ向かっているようにも聞こえるが、実はこれがあながち間違いではない。エントロピーの法則に立ち向かい生物としての秩序を守ろうとするホメオスタシスは、実は「アポトーシス」という働きに支えられている。アポトーシスとは、多細胞生物がもつ細胞の言わば“死に方=生き方”の一つであり、個体の完全性を保つための生体制御機能である。個々の細胞が個体全体を認識し、自らが不要な細胞だと判断した場合、また、異常をきたしていると判断した場合、その細胞自らがDNAを切断し細胞としての“死”を選択し、個体全体を守るようになっている。ホメオスタシスが時間に逆らう「不変の世界」の象徴であるとすると、アポトーシスは時間に逆らわない「変化の世界」の象徴とでも言えよう。時間に逆らうために、時間とともに壊れゆくものは事前に自らが壊しておく。「ホメオスタシス的生」をつづけるためには、「アポトーシス的死」が必要なのである。このアポトーシスと似た細胞の「死の機構」は原核単細胞生物から存在したと言われている。しかしこの「生」と「死」は、それぞれの生物で意味合いが異なってくる。まずはこの「生」と「死」の言葉の整理をしたい。

私は前章までに、「有性生殖」とは自らの「生」を次の個体の「生」へとつないでいく“個の命=全体”という新たな“生の永遠性”のカタチであると例えていた。それでは、「生」と「死」を“私的生”と“私的死”、“全(体)的生”と“全(体)的死”とに分けて生物の生き方について考えていこう。例えば、無性生殖で自身のコピーだけをつくり殖えていく生物たちにとって、そのコピーとは正に“私的生”であると言える。コピーを繰り返すたびに“私”が増えていくイメージである。しかし実は、普段は無性生殖でコピーをつくるが、自身の身体が衰えたり環境が悪くなったりすると有性生殖を行い、別の個体/細胞間で遺伝子の交換をして別の遺伝子型をもった新個体/細胞を産む生物も存在する。あるいはその反対で、普段は有性生殖を行うが、厳しい環境になると「単為生殖」と呼ばれる異性を必要としない生殖を行い、自己と同じ遺伝子を持った個体を増殖させる生物もいる。この場合、有性生殖は“全(体)的生”のためにあるのではなく、“私的生”のための“手段”であると表現したほうが適しているであろう。前者の場合、“私的生”を殖やしてきた自己が“私的死”を迎える前に有性生殖を行い、老いた身体を新品にする、あるいはその環境に適した身体を産み出そうとする。後者の場合も、“全(体)的生”のために有性生殖を行っているのかと思いきや、自己の身体が危うくなると“私的生”を残す単為生殖を行うため、この場合も「生」は“私的生”の意味合いが強い。彼らは“利己的永遠性”に生きるのである。

しかし、哺乳類は違う。哺乳類は“利他的永遠性”に生きる。有性生殖しか行わない彼らの「生」こそ、次の世代のためにある“全(体)的生”であると言える。よってアポトーシスによってもたらされる細胞の死も、自分自身の死も、それは“私的死”ではなく“全(体)的死”であると言えよう。つまり、その“個体の死”は“全(体)的生”(=“全(体)的死”)のためにある。さて、それでは哺乳類の頂点に君臨する我々ホモ・サピエンスはどうであろうか? 哺乳類の一員として、我々は“全(体)的生”を全うしていると言えるであろうか? いや、我々ホモ・サピエンスが追求してきたのは“個体の不死”であったではないか。我々は“全(体)的生”ではなく、“私的生”を全うしようとしている。それも“私的生”の増殖は受け入れず、いま有しているこの一つの“私的生”に執着している。

―――

VI. 境界線のある/ない世界

■ ホメオスタシス的生に内包されているアポトーシス的死

この一個体の“私的生”に執着し“永遠”を生きようとする欲望を源泉に写真は生まれた。私という個体自体の増殖ではなく、私にそっくりな像を、あなたにそっくりな像を残して、忘却されることなく“永遠”を生きたい。そして現在我々は写真をデータ化し、時間に逆らうコピー可能な不変の像をバーチャルな世界に大量に残し、この耐え難く不完全であるフィジカルな世界を乗り越えようとしているわけである。しかし、「モノの写真」はその身を以って我々に別のカタチの“生の永遠性”=“全(体)的生”を教えてくれている。時間とともにフィジカルに生きる写真のその生き様は、正に時間に逆らわない「変化の世界」の象徴である「アポトーシス」ではないか。時間に逆らうためには、時間に逆らわない生き方をしなければいけない。何ともパラドクシカルであるが、これは“科学的事実”ではないか。“世界の大循環”、生命の分解と合成のダイナミズムの視点から見れば、我々は“パラドクシカルだからこそ存在できる”のである。我々の意識が“ホメオスタシス的生”を託した写真に“アポトーシス的死”が内包されていたのは、それが物質であり「フィジカルな世界」に生きているのであれば必然であり、感覚よりも意識に重きを置いて生きているホモ・サピエンスであれば、この“アポトーシス的死”を取り除こうと望むのも必然である。しかし、我々の感覚がこの美しく摂理的な「変化する世界」に呼応しようとも、それが“言葉以前の世界”であったがために、我々には感覚が発するその声が聞き取り難かったのである。

■ 我々が生きる世界

しかし、忘れてはならないのは、いまこうして「生」に“私的生”や“全(体)的生”などと「意味」を付けているのも私の「意識」であるということである。そして、たとえ分解と合成の生命のダイナミズムが“科学的事実”である客観的世界であったとしても、それもすべてこの我々の意識が捉えた世界に過ぎないということである。この世界に「意味」など存在しない。「意味」は“ある”か“ないか”ではなく、「意味」は“つくる”か“まだ、つくっていないか”である。生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュル氏の「環世界(Umwelt)」という言葉をご紹介したい。あらゆる生物は、その生物主体が知覚できる「知覚標識」に包まれた「知覚世界(Merkwelt)」と、その生物主体がはたらきかけられる「作用標識」で構成された「作用世界(Wirkwelt)」との二つの世界の統一体=「環世界」に生きている。いずれの主体も主観的現実だけが存在する世界=「環世界(Umwelt)」に生きており、主体の数だけ「環世界」はある。この多様な「環世界」の背後にこそ、永遠に認識されないまま隠されている「自然」という主体があるという。

実は、この「環世界(Umwelt)」から偶発的に解放されたある神経解剖学者がいる。ジル・ボルト・テイラー氏である。彼女はある朝脳卒中を起こし、数時間の間、自分の脳が情報処理能力を失っていくのを経験した。左目の裏に鋭い痛みを感じながら起きたある日の朝、その激しい頭痛に耐えながらシャワーを浴びていると、バランスを崩し壁にもたれかかった。なんとか腕で自身の身体を支えたその瞬間、自分の身体の“境界”が分からなくなっていることに彼女は気づいた。彼女はその瞬間を「腕の原子や分子が壁の原子や分子と同化し、唯一感じ取ることができたのは“エネルギー”だけであった」と表現する。彼女は周囲のあまりにも大きな“エネルギー”になぜか魅了され、身体の“境界”が分からない自分を不安に感じるどころか、自分という主体が大きく広がりその大きな“エネルギー”と一体となる感覚に“すべての物事から解放され平安で何もかもが満ち足りている美しい幸福感”に浸っていたという。意識が朦朧とする中で、右手が完全に麻痺していることが分かり、ようやく自身が脳卒中を起こしていることに気づいた。

彼女はのちに、損傷を起こしていなかった「右脳」の作用によって、こうした経験ができたのだと振り返る。「右脳」にとっては“この場所、この瞬間”がすべてであり、自分という存在は感覚システムから流れ込む外界の情報=「現在」と互いにつながっている状態にある。「左脳」はそれらの外界の情報を整理し自身の「過去」や「未来」の可能性へと結びつけ、ヒトの場合ここに言語を用いた世界の意味的分節を加え、世界と対峙した自分という主体に執着する。「左脳」を損傷した彼女は、その後職場に電話をしようと名刺に書かれている電話番号を探そうとするも、文字を文字として捉えることが難しく、電話機の数字もくねった線の形として捉えられるだけで、ようやくつながった同僚の声も意味を持たない音のようにしか聞こえなかったという。

この稀有な脳科学者の経験から、我々が日々口にする「意識」という言葉は、「左脳」に支配された「意識」という意味合いが強いのではないかということがうかがえる。つまり、我々の生きる「環世界」とは、“左脳的な意識”の影響が強いものなのではないかということである。しかし、はじめに言った通り、「意味」とは、はじめからそこに在るのではなく、我々の意識が後からつくり、世界に配置しているのである。我々の意識がこの世界に意味を後付けすることができるのであれば、モノの写真がその身を以って教えてくれている「変化する世界」という「知覚世界」と、感覚と意識の新たなバランス=“右脳的な意識”を主体にはたらきかける「作用世界」からなる「環世界」というものも、我々はつくることができるのではないであろうか。

―――

VII. 言葉以前から言葉以後

■ もう一度、世界を切り分ける

それではいま一度、現代の“科学的見地”から離れ、過去の賢者・哲学者たちが築き上げてきた“観念的叡智”を訪ねることにしよう。「変化する世界」、「グラデーションの世界」、「世界の大循環」に“右脳的な意識”で取り組んだホモ・サピエンスが世界各地、さまざまな時代に生きていたことを、我々は忘れてはならない。写真が生まれた19世紀のヨーロッパは、王政の崩壊後、民主主義が台頭しナポレオンによる戦争で混乱が巻き起こり、ドイツやイタリアが統一されるなど激動の時代でもあった。これにより、既成の価値観の無化や崩壊が起こった。そしてヨーロッパが積み上げてきた思想の縦軸に、さらに亀裂を入れたのがインドを代表とする東洋哲学という横軸であり、ショーペンハウワーやニーチェをはじめとした哲学者たちにより、ウパニシャッドや仏教思想などがヨーロッパにおいて存在感を増していった。

我々はこの東洋の“観念的叡智”を辿っていく。写真のデータ化という希望の光が我々の足元に落とした影を、我々はいまはっきりと認識している。次に必要なのは、この影を照らす新たな光だ。その光に「名前」を与えていくのが、この東洋の叡智である。東洋哲学はユクスキュル氏の「自然」に値する存在に「名前」をつけていく。世界と自分が混じり合い“境界”がなくなってしまったテイラー氏の体験に「名前」をつけていく。これを頼りに、モノの写真が体現する美しく摂理的な「変化する世界」にはっきりと意味をもたせ、そして名前をつけていこう。

我々が自身の欲望の声だけに従い写真を求めていくのではもう埒が明かない。写真の側から、「感覚」を通じ我々の「意識」に登り上がろうとするその“摂理的な何か”の正体を探るために、我々は写真の声にもっと耳を傾ける必要がある。そして、その音に意味をもたせ、名前をつけていく必要がある。名前を持てば、途端にそれは我々にとって存在しはじめるのである。良くも悪くも、言葉を以ってこの世界を切り分け、意味をつくりその意味に囲まれていると“信じ”きり生きているのが、我々ホモ・サピエンスである。紙切れに価値があると信じることができる我々だからこそ、四角柱の石が故人と繋がり合える場であると信じきっている我々だからこそ、我々は我々が信じたい世界で生きていくことができるのである。

■ 存在が花する

東洋哲学では、我々の普段の「意識」がつくる有意味的な秩序だった世界、それ自体を大きく包み込む“摂理的な何か”に「名前」を与えていく。この有意味的な秩序だった世界を、西洋哲学的に捉えると「コスモス」という概念に相当する。ギリシャ語で「美」「美化」の含意があるコスモスという観念は、意味を有する無数の存在が、美しい一つの調和ある全体の中に配置され構造的に組みこまれることによって成立する存在秩序を意味している。そして、このコスモスに対立するもの、あるいはコスモスが成立以前の状態のことを西洋哲学では「カオス」と呼ぶ。19世紀のヨーロッパにおいて起こったコスモス的な西洋の伝統的哲学の破壊もこのカオスである。西洋では、コスモスという秩序だったこの世界が成り立つ前の空虚、あるいは、無定形で不動的な存在の原初的あり方をカオスと呼んでいた。聖書では神の創造的意志によりコスモスが現出し、プラトンは神的知性(ヌース)によって形成・支配されるロゴス的存在秩序をコスモスと呼んだ。そして、時折このコスモスを脅かし解体しようとカオスが再びコスモスを外側から覆い込もうとするのである。

このカオスの破壊的エネルギーを「アンチコスモス」と名づけた東洋思想の哲学者がいる。井筒俊彦である。彼は、東洋哲学の主流は、存在空間の原点に「無」や「空」を据えることで、我々がつくりあげた存在の秩序構造であるコスモスを揺るがしていく「アンチコスモス」にあるという。

東洋哲学では、「カオス」=「アンチコスモス」は単に存在の死を意味するだけではなく、この存在解体の極限において現成した「無」を、さらに進めて、逆に「有」の根基あるいは始点であると考え直す。西洋思想的には「無」は「虚無」を意味する。しかし東洋哲学はこれを“一切の存在分節以前”であるとする。すなわち、我々の経験する世界は、人間意識の意味的分別機能の所産であり、言語という無数の境界線で事物を区別した世界であるに過ぎないという。中国の「荘周胡蝶の夢」、インドのヴェーダーンタ哲学の「マーヤー」、イスラム神秘主義の哲学者イブン・ヌ・アラビーの「存在の幻想」など、東洋哲学は我々の経験世界を「夢」や「幻」と表現する。つまり、言語で分け隔てる前の世界=「言語脱落の世界」が存在する。意識とは常に「……への意識」といった具合に志向性があるが、我々のその普段の意識=表層意識では「世界」自体を把握することができない。井筒はこれを「実在(および意識)のゼロ・ポイント」と呼ぶ。東洋哲学では、地域、時代、宗教ごとに、この「実在(および意識)のゼロ・ポイント」をさまざまな名前で呼んできた。老荘の「道」、易の「太極」、大乗仏教の「真如」・「空」、禅の「無」、イスラム神秘主義の「ハック(絶対者)」などがそれに当たる。

先ほど、「言語脱落の世界」が存在すると言ったが、この場合、“存在する”という述語はやや語弊がある。なぜなら、それ自体が、境界のない、裂け目のない「存在」だからである。そう表現したのは、イスラム神秘主義の思想家イブン・アラビーである。彼は、「実在(および意識)のゼロ・ポイント」を「ウジュード(存在)」と呼び、井筒はこれを“宇宙に偏在し十分に貫流する形而上学的生命的エネルギー”と説明する。「存在」は究極の主語である。「花が存在する」というのが我々の「経験世界」であるが、この主語と述語をひっくり返してみれば分かりやすい。「存在が花する」のである。こうして様々に分別された現象的な「多」の世界全体を、根源的未分化、無限定の「一」に引き戻す東洋哲学は、この「無(一)」から「有(多)」新たなコスモスを展開していくのである。西洋では「無」は「虚無」とされ、「死」を意味する。しかし、「無(一)」から「有(多)」のパラドクシカルな共立の上に成立する東洋では、「無」こそ生命や存在の根源であり豊かさを逆説的に内包しているものなのである。

■ ○○坂

ユクスキュルの環世界の背後にある「自然」を、我々は認識することはできない。これがアラビーの言うところの「存在」なのであろう。また、テイラー氏が脳卒中時に経験したのは、もしかすると「言語脱落の世界」であったのかもしれない。ともすると、彼女が魅了された“エネルギー”というのは、井筒がアラビーの存在を説明するときに用いた“宇宙に偏在し十分に貫流する形而上学的生命的エネルギー”のことなのかもしれない。モノの写真が感覚を通じて我々の表層的な意識に届けようとしているのは、「言語脱落の世界」なのであろう。我々を大きく包み込んでくれる“摂理的何か”は、まさに東洋哲学の“一切の存在分節以前”のことであり、また、そこに“美”を感じることができたのは、再度「無(一)」から「有(多)」へと展開していく美しいコスモスがつくられることを想像できたからなのではないであろうか。

かつて賢者・哲学者たちが修行を行い、千思万考、沈思凝想し編み出した思想体系を、“左脳的意識”が司る現代の我々が持ち合わせているはずがない。しかし、いまならこのモノの写真が体現し伝えようとしていたことが「言語脱落の世界」であったことがよく理解できる。エントロピーの法則に逆らうためつくりあげられた、写真の中の我々の代理の身体は、時間に逆らい生きていく定めを与えられたが故に、時間とともに分解される定めを既に内包していたのである。ところが我々は、データ化というカタチで「言語脱落の世界」からこの写真を引き抜いたのである。「生」と「老」と「病」と「死」のグラデーションは、経年劣化のしない「在」か「無」のどちらかでしかないものへとカタチを変えてしまった。

しかし、ギリシャ語の「コスモス」に「美化」という含意があったように、モノの写真から写真が本来持っていた「生老病死」=世界に溶けていこうとするその“うつろいのさま”の奥に、“一切の存在分節以前”である「存在」を伝えようとする「感覚」に「意識」を研ぎ澄ますことで、我々は「経年“美化”」という観念が含まれた新たなコスモスを展開していくことができる。「一切衆生悉有仏性」と道元はいう。「悉有(全宇宙・全存在)」は、既に「仏性」なのである。しかし、千思万考、沈思凝想できない現代の我々に、「仏性」を認識することができるのかという“課題”に、道元はこう説く。「仏性は動不動によりて在不在し、識不識によりて神不神なり、知不知に性不性なるべきと邪執せるは、外道なり。」つまり、「仏性」は、認識できるかできないかではないと。

これに加えて、逆説的ではあるが、我々は、感覚がモノの写真から掴み取ろうとしていた「言語脱落の世界」に纏わるさまざまな「名前」を知った。すなわち、我々にとって「仏性」はもう在るのである。たとえ、この新たなコスモスが、それらの名前で再度「言語脱落の世界」を切り分けた仮像の世界であったとしても、我々が「一切衆生悉有仏性のコスモス」で生きていることに間違いはない。畢竟、仮像の世界でしか生きていけない我々にとって、大切なのは「言語脱落の世界」や「一切の存在分節以前」、「仏性」という「名前」とともに生きていくことである。

写真は我々にとって、新たな美しいコスモスを構築するに至るための「Gateway」なのである。この新たな美しいコスモスにおいて、我々の「生」と「死」は世界の大循環に内包され、“私的死”という観念から解放される。我々はいま、有性生殖が獲得した“個の命=全体”という“生の永遠性”に立ち返ることができる。これ以上、「生」を自ら“私的生”に狭め、他と優劣を競うこともない。我々の「生=死」は、生まれたときから次の「生=死」のためにあり、その次の「生=死」もまた次の「生=死」のためにあるのである。我々は生まれながらにして、既に肯定されている。物質が下る坂を我々生物が登ろうと努力するのは、その少し上の坂で待っている次の「生=死」のためなのである。では、なぜ次の「生=死」のために坂を登らないといけないのかと、我々ホモ・サピエンスはその「意味」を問いたくなる。しかし意味はない。それでも意味をつくることはできる。この“意味づくり”こそ、我々は「運命」と名付ければ良い。それでも忘れてはいけないことは、我々生物も非生物も同根であるということである。我々は偶々、坂を登ることになっただけである。そして必要に応じて、その坂に「○○坂」と名前を付ければ良いのである。

―――

VIII. Gateway

■ Physical Photography

これを読んでいる方の「経験世界」でも通じる呼び方として、私は「モノの写真」という名称を用いてきた。しかし実のところ、私は2015年の自身の卒業制作展以来、このモノの写真を“レトロニム的新造語”として「Physical Photography」と言い換え呼んできた。「レトロニム」とは「再命名」の意であり、例えば「アコースティックギター」がそれに当たる。「エレキギター」という新しいギターが登場するにあたり、旧来の「ギター」を「エレキギター」と区別するために“レトロニム的新造語”として呼ばれはじめたのが「アコースティックギター」であった。写真の場合、「デジタル写真/画像」の誕生で生まれたのが「アナログ写真」というレトロニムである。しかし、今回この文章を書くにあたり、私は「アナログ写真」という言葉を一度も使用してこなかった。なぜなら、「アナログ」という言葉には、「古き良き時代」、「レトロ」、「懐古」、「操作性」、「描写力」などと様々な意味が既に含まれてしまっており、読んでいただければ分かる通り、これらの概念は今回の物語の趣旨とはまったく関連性がないからである。よって、私は「データの写真」と対の印象を受ける「モノの写真」という言葉を用いてきたわけである。

とはいえ、ここまで読んでいただけた方であれば、私の“レトロニム的新造語”であるPhysical Photographyも理解していただけるであろう。それではその背景を共有させていただきたい。モノの写真は、我々の触覚、聴覚、視覚、嗅覚を刺激する写真である。1枚、2枚と手に触れていく。アルバムであればページをめくる音がするし、机に置く際にはプリントであれば“サッ”、写真板であれば“コツ”という音が我々の耳に届くであろう。当然、視覚を通して我々は写真を見ているわけであるが、写真が色褪せていく様子などから我々は時間がうつろうさまを捉えていく。そして、歳を取った古写真が我々の嗅覚をその形容しがたいにおいで刺激してくる。我々は濃密な身体的感覚を通して、写真がモノとして存在しているということを認識するのである。モノの写真は、我々とともに“Physical(物質界)”な世界で、“Physical(自然法則に則って)”に変化していく様子を、その“Physical(物理的)”な姿を以って体現し、我々の“Physical(肉体的)”な感覚器を刺激する写真なのである。

一方で、デジタル写真/画像はどうであろうか? 携帯電話やスマートフォン、パソコンやHDD、クラウドストレージなどに保存されているデータを、我々はディスプレイを通してようやく見ることができる。引き出しを開けた瞬間に見えるわけではなく、ふとカウンターに目線をやると見えてくるわけでもない。我々にとってデジタル写真/画像は、能動的に“ディスプレイを通して見る/確認する”という行為が行われるまで、「ここ/そこ/あそこに保存されているはずだ……」と“心的”に現れるしかない写真なのである。これらの理由から、私は、「ダゲレオタイプ」「湿板写真」「乾板写真」「フィルム」そして紙焼きなどの「プリント写真」といった非データ写真/画像のことを、“レトロニム的造語”として「Physical Photography」と呼ぶことにしたのである。

こうして新たに名前を付けると、突如として我々の「意識」は新しく世界に境界線を引き出す。そしてこれより先、「アナログ写真」に含まれていた意味合いを持ち込まずに、「Digital Photography」の対語としての「Physical Photography」が、あなたの世界にも境界線をもって存在しはじめるのである。Physical Photographyは我々に「はじまり」と「うつろい」と「つらなり」を見せてくれるであろう。現像と定着の過程を終え、可視化された像。その瞬間から、100年、200年、300年と生きていく「時間のはじまり」に、我々は眺め入る。そして、フィジカルに生きる写真が体現する「時間のうつろい」に、我々が浸り入ると見えてくるのは「グラデーションする世界」と「言語脱落の世界」。この“一”に融け入った上で、“多(あなたと私、個々の私)を意識する。こうして「時間(=世界、宇宙、存在)のつらなり」に、我々は融け入ることができるのである。

■ Materialism

もう一つご紹介したい「名前」がある。それが「Materialism」である。Physical Photographyという言葉をつくった翌年の2016年、私はこのPhysical Photographyを広めていくために「Materialism」という既存の言葉をプロジェクト名に採用した。新しいモノやコトに出くわす度に、我々は言葉をつくって対応していくわけであるが、その言葉を我々は“つくりっぱなし”で良いのであろうか? 我々は我々がつくった言葉に、もっと責任を持たなければならない。なぜなら、言葉が我々の経験世界を形づくるからである。現在使用されている「Materialism」という言葉を改めて分節し直さなければならない時代が来たと、私は考えている。

元来、Materialismとは、「(精神より物質を重んじる)物質主義,実利主義」、そして「唯物論」を意味する言葉として広く世界で使用されてきた言葉であった。まずは「唯物論」から、この「言葉」を解放しよう。「唯物論」は次の一言で解体され得る。「唯物論」自体が非物質的なのである。つまり、「想起や想像もすべてが物質的な状態である」という“想定”でしかないのである。その表象の存在を、脳内の分析で証明するのであれば、「言語脱落の世界」も存在していることを認めてくれるのであろう。しかし、それを証明しようとするのも、所詮は唯物論者の「意識」であるから、そうした世界もあるのだと認めてあげれば良いのである。

次に、Materialismのもう一つの意味である「物質主義」という意味からも解放しよう。所有物に対する欲求は、物が原因で生まれているわけではない。所有欲は、我々人間の側から生まれてくるのにも関わらず、我々は対象である「物/Material」にその責任を擦りつけ、「名前」をつけた。垣間見えるのは我々人間の傲慢さである。「断捨離」と称して、物を次々と捨てていき、「ミニマリズムな生き方」と主張して、次から次へと、物を身の回りから排除していく。我々は意味が「ある」か「ないか」を基準に捨てているが、何度も言うが、意味は「つくる」か「まだ、つくっていない」かである。

地球環境問題に一向に光が見えないのも、「人間」と「環境」を言葉で切り分けてしまったからである。地球も我々も同根ではないか。はじまりはどちらも「Material」ではないか。それがおよそ33億年前に、“過ぎゆく時間に抗わぬモノ(物)”と“過ぎゆく時間に抗うもの(者)”に分かれただけのこと。者である我々は、まもなくヒトのように振る舞うモノ(機械)との共存を余儀なくされる。この“モノにヒトの要素を付け足すテクノロジー”は、“ヒトにモノの要素を付け足すテクノロジー”と表裏一体である。つまり、「不老」と「不死」という欲望さえも何らかのカタチで叶えられてしまう、そうしたディストピアのような世界が来てもおかしくはない。

しかし、かつて、「不老」と「不死」に対する欲望は世界各地のさまざま賢者・哲学者たちにより「循環」という概念に昇華され、そして渦巻文様をはじめとしたさまざまな文様を以って、広く世界でシンボル化=意味化されてきた。金や鉄をはじめとしたこの世の非生物を生物と見なしてきたホモ・サピエンスの象徴的思考や共感力、そして世界各地の哲学者や宗教者たちによって展開されたヒト(生物)とモノ(非生物)を同根とする多種多様な思想哲学。こうして辿り着いた“感覚の世界”は、いまでは“理性が司る科学界”も認めるこの宇宙の原理なのである。「万物はMaterial(素材)で構成され、合成と分解を繰り返す。」 ヒトも例外ではなく、その身体を構成しているMaterialは分解されると自然界へ放出され、そしてそれぞれのMaterialがまた別の何かを構成するMaterialとなっていく。2000年以上前にこの世界に融けていったプラトンの血と肉のMaterialが、現在の我々の血と肉を構成していてもおかしくない。こうした“Materialの大循環”が、宇宙誕生のその瞬間から延々と続いているのである。

Materialという言葉は、「ヒトとモノ」、「人間と環境」を結びつける大切な言葉であるため、Materialismという言葉は直ちにアップデートされなければならない。なぜなら、我々にとって「言葉」は「存在」であるからである。我々には、生み出した言葉の面倒をみる義務が生じる。「唯物論」を認めたい/信じたいのと同様、私は「存在」と「循環」を認めたい/信じたい。

■「不完全性を愛でる」

いままで、いわばその“ホメオスタシス的力”こそだけが、写真の力だとされてきた。 しかし、我々生物のホメオスタシスにはアポトーシスが内包されていることを忘れてはならない。自己を世界へ投げ出すアポトーシスがあってこその、“命”なのである。Physical Photographyの世界に生きる自己の精緻な実像は、 時の経過の織りなす自然美を纏い、その「生」を全うしていく。 その具現の過程は世代を跨いでいく。 100年、200年、300年の未来を見据えて、 我々は写真を撮り、育て、そして残していくのである。写真は、撮って半分、育てて半分なのである。 Physical Photographyの世界でしか可視化されない、写真のアポトーシス的力。 この二つの力が発揮されてこその写真の「自性」であれば良いと、私は考える。 そして、この「自性」が我々に、東洋哲学が紡いできた世界の原理というものを教えてくれる。 世紀を超えて、西洋の大発明が、いま、東洋の叡智に再び光を当て、 来たる次の世紀を生き抜く真理となるものを、我々に授けてくれる。

さぁ、新しい世界が見えてきた。欲の追求を至極とする世紀に未だ身を寄せる我々にとって、この新しい世界は、小っ恥ずかしいほどに眩しく、そして美しい。さぁ、いまこそ、「Materialism」という言葉を救い出し、「不老」と「不死」の欲望が誘う「生」と「存」だけの闇の世界の扉に鍵を閉めよう。「人間」と「環境」を切り分けるのも、終わりにしよう。一体、いつになったら、我々は次の世代のためのアクションを取るのであろうか。だが、そんな動因はどこにでも落ちている。

私は現に、最も近くにあった写真にその動因を見出すことができた。時間の流れに逆らわず世界に融けることを体現するPhysical Photographyを以て、私はアクションを取る。私はこの坂を、Physical PhotographyとでもMaterialismとでも名付け、生きていこう。そして、フィジカルな写真を提供するのに最もふさわしい「写真館」という“実践の場”に身を置き、ヒトとPhysical Photographyを仲立ちしていこう。100年、200年、300年先の世代にも、“不完全性を愛でる”ことを伝え残してこう。

物へ愛情を注ぐという姿勢は、「人間と機械」「生物と非生物」の境目が曖昧となる来たるべき真の人工知能の世界において、非常に大切な“心構え”となるに違いない。人間精神の驕りを捨て去り、人間身体の脆さを受け止める。そして、その脆さは循環という摂理に包含され、愈々自我という厚かましい壁が、音を立てず崩れていく。思い返せば、写真は太陽(光)によって作られ、太陽(光)によって壊される。太陽(光)は作りたいのか、壊したいのか。それとも、どちらとも、なのか。これはもう「循環」しか意味していない。循環という時の経過が織りなす「自然美」は、光の速度を超える何らかの方法を見つけない限り、我々ホモ・サピエンスが決して手を出すことのできない領域の「絶対美」として、今後も君臨し続けることだろう。仮に、同じような美の効果を何らかのテクノロジーによって再現することができたとしても、我々の意識を完全に制御できていない限り、それは偽物で在り続ける。では仮に、もしも我々の意識までをも完全に制御できる世界が来てしまったら、それは......。

ここまでにしておこう。考えるのは、ここまでにしておこう。

その時は、その時だ......。

その時また、考えればいいだけのこと。

[祖父と大伯母の幼少時代の写真]

“写真は 撮って半分 育てて半分”

「一即多 多即一」

[ガラス乾板写真に写り残った高祖父の姿]

(Last Updated on December 11th, 2019 )

↑ click to see each content ↑